導入事例・コラムCOLUMN

従業員のキャリア形成とビジネスの成長を推進する ~データドリブン人事で拓く適所適材と 挑戦を後押しする環境整備~

H.U.グループホールディングス株式会社様は、従業員のキャリア形成と能力開発を支援する環境づくりに力をいれています。

管理者適性検査NMATの導入は、個人の特性に光を当てようとする取り組みから検討が始まったそうです。

お取り組みの背景にある人事の役割についての考え方や、適所適材の実現に向けた今後の展望をお伺いしました。

INDEX

- 取り組みの背景・課題

-人事は"バランス感覚"を大事にしながらポリシーを貫くべき

-安定的な業界だからこそ自発的にキャリアを考えてほしい - プロセス・実行施策

-客観的に従業員の可能性を可視化するアセスメントに着目

-目の前の仕事から離れ、本来の自分を知るきっかけに - 成果・今後の取り組み

-共通言語を昇華させ、真の「適所適材」を実現するために

取り組みの背景・課題

人事は"バランス感覚"を大事にしながらポリシーを貫くべき

渡邉様

渡邉様:私は現在、H.U.グループ全体の採用や教育・人材組織開発・健康経営を管掌しています。H.U.グループホールディングスに入社する以前より、金融、人材、製薬などさまざまな業界で人事としてのキャリアを歩んできました。

その経験から、人事にとって大事なことの1つは、バランス感覚を持つことだと考えます。天秤を頭のなかに持つようなイメージで、ビジネスの成長と従業員の最善、一方に偏ってしまうことがないように常に意識すること。また、過去の経緯は尊重しながらも、今後のビジネス展開や人事の潮流を捉えながら、自身の価値観をしっかりと持つことを大切にしています。

根本様:私は製薬業界の人事領域でさまざまな経験を積み、入社しています。当社はタレントマネジメントを推進する機運が高まっており、現在は組織開発、人材開発、企業文化を軸にタレントマネジメントに関わっています。

人事としては、いろいろな立場の方に寄り添うことを意識しています。理想の姿は描きつつ、経営層や従業員など、さまざまな関係者にとってどういった影響があるかといった現実を踏まえるよう心掛けています。

青木様:私も金融業界で人事の領域を一通り経験し、当社に入社しました。当社では現在、人材開発全般、タレントマネジメント、組織風土の仕組み作りを主な業務として人材開発領域のマネージャーを担い、秘書室長を兼任しています。

人事経験が10年以上となって感じるのは、やはり人事も会社の一機能としてビジネスを持続的に成長させていくことが目的であり、そのために重要なのは従業員一人ひとりが働きやすく、成長できる環境を整えていくということです。

最終的な企業の成長につなげていくために育成に重きを置いているからこそ、この領域での経験が長くなってきたのかなと思っています。

安定的な業界だからこそ自発的にキャリアを考えてほしい

青木様

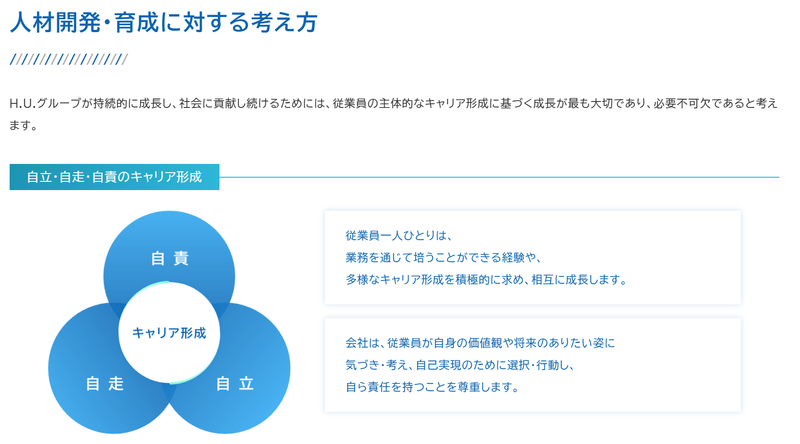

4年前、私たちは「自立・自走・自責のキャリア形成」と人材育成方針を掲げました。これは社内の共通言語として、経営陣を含めてキーワードとしており、社外向けにも統合報告書に記載し、人的資本のホームページに公開しています。

H.U.グループホールディングス株式会社 人的資本サイトhttps://www.hugp.com/humancapital/materiality/hrd.htmlより抜粋

従業員一人ひとりが、自分の意思で立ち、行動し、その結果に責任を持つ----。

そんな働き方を後押ししたいと考えたのです。

他の業界と比べて、ヘルスケア業界はビジネスの環境に安定感があると思います。特に臨床検査の領域は、変化のスピードが比較的ゆるやかで、景気の波にもあまり左右されにくい特徴があります。

そのため、世のなかの動きなどを敏感に察知するような風土が欠けているという課題を感じたのです。

長期間同じ仕事を続けて、ある時自分の仕事がITやAIに置き換わる段階になって、突然、従業員がキャリアの選択に困るような状況をつくってはいけない、と思いました。

具体的な施策としては、手挙げ制で異動にチャレンジできるフリーエージェント制度や社内公募制度、公募型の学びの機会としてH.U.ビジネスカレッジを展開しています。

前述のポリシーに則り、「案内されたから」ではなく、「自ら選んで動く」風土への転換を目指しました。

自分の将来を会社に委ねるのではなく、どんなキャリアやスキル開発をしていくべきか、という観点で自ら考えてほしいと思ったのです。

目の前の仕事以外に視野を広げてもらうよう、「会社の力とは、個人の力の総和である」という人事理念も発信しています。

自らの成長を会社の成長につなげて捉えたうえで好奇心を持って機会をつかみにいってほしい、自分のキャリアを考えてほしいというメッセージです。

当時は「急にキャリアと言われても...」という戸惑いがある従業員が一定数いたことも事実です。そこから各種施策を展開するなかで、少しずつ従業員自らが将来を考える風土を作り上げてきました。

その甲斐もあり、2022年にスタートしたH.U.ビジネスカレッジは、これまでに総勢100名を超える従業員が受講しています。またeラーニングツールを積極的に活用する従業員も増えてきています。

プロセス・実行施策

客観的に従業員の可能性を可視化するアセスメントに着目

根本様

NMATを検討する前の段階において、感じていた課題があります。

それは、私たち人事が、従業員一人ひとりが持つ可能性を把握しきれていないという課題です。

育成や能力開発について建設的に議論を進めていかなければ、会社は計画的に配置やアサインを行うことができず、従業員や会社の未来を発展的に描くことはできません。また、従業員に自身のキャリアを考えてと後押ししても、会社側の情報が乏しい状態では継続的な実現は難しいと考えました。

私たちが懸念したことは、安定した業界のなかで従業員が自身を客観視できず、自分の強み・弱み・成長課題を捉え違えてしまうことです。そのため、従業員自身のキャリア・能力開発のスタート地点として、自身の特性等の可視化が必要と考えました。

そこで、客観的な情報を得られるアセスメントは効果的だと考え、「管理者適性検査NMAT」の導入に至りました。

さらに、NMATの導入には個人のキャリア開発だけでなく、会社としての共通言語を作る目的もありました。例えば、直属の上司は部下の特性を理解できていても、異動などで人間関係やチーム構成が変わってしまえばまたゼロから時間をかけて、特性の把握を始めることになります。そのような損失を防ぐためにも、会社全体でNMATを実施し、組織が変わっても参考になる情報を保有しておくことで、中長期のタレントマネジメントに活用できると考えました。

具体的には、当時の管理職以上のグレードに該当する従業員全員に、NMATを受検してもらいました。現在はもう少し裾野を広げて、管理職のグレードになる手前の階層で受検機会を設けています。

弊社はタレントレビューの際、NMATの情報を参照できるようにしています。あくまでNMATは適所適材を実現するための1つのツールですが、客観的なものさしとなる情報があると、配置検討の場面でも議論をすり合わせやすくなりました。

目の前の仕事から離れ、本来の自分を知るきっかけに

NMATの結果は、受検者本人に2種類※1とも返すようにしています。また、解説書などのサポートツールもそのまま活用しています。そして個人結果の返却後は、上司とのキャリア面談を推奨しています。

結果を見た本人からは、「自分の特性がよく表れている」といった納得感があったり、「自分はこういう一面があったんだ」といった新たな気づきを得られたりするとして、さまざまな反応をもらっています。上司も同様に、部下について理解できていた観点も、意外に感じられるような発見もあるようで、概ね良いきっかけとなっているようです。

そのような上司・本人の声を踏まえても、NMATの結果で「見えていなかったものが可視化される」効果はある程度得られているように感じます。

※1...キャリア開発報告書とリーダシップスタイル報告書(WEBテスティング版NMATのみ)

成果・今後の取り組み

共通言語を昇華させ、真の「適所適材」を実現するために

NMATの活用をきっかけに、個人の資質を可視化し、客観的な情報を適所適材の実現や従業員のキャリア開発の支援につなげる動きが生まれました。本来、タレントマネジメントで実現したいことに近づく取り組みがスタートできたと思います。

重要なのは、NMATの情報をいかに今後の育成や能力開発へ生かすことができるかということです。

日々、業務に向き合っていくなかで、役割と自分らしさとのバランスや、リーダーシップの在り方に迷う場面もあるかと思います。受検した皆さんには、NMATのレポートを自身の強みと課題の両方に気づくきっかけとして捉え、さらなる成長や、キャリアを前向きに考え、力を培う機会とすることを願っています。

人事として最終的には、グループを横断する適所適材を実現したいと考えます。規模が大きい組織だからこそ、今後もデータドリブンな人材把握が必要になるでしょう。

気を付けたいのは、いくつか走らせる施策を「ストーリー」として捉えることです。人事施策は一つひとつがイベント化して受け取られる傾向もあります。それぞれの人事施策が、一人ひとりの従業員にとってどのような影響があるかを伝えることを意識していきたいです。

人事の役割は、従業員の想像力をかき立て、自ら動き出すきっかけを提供すること。そのためにも、今後も一人ひとりの可能性を信じ、見える形にし、共に考える姿勢を大切にしていきたいと考えています。