導入事例・コラムCOLUMN

幸福度の高い管理職を増やすために~マネジメントの魅力・やりがいを得やすい登用秘訣とは~

「生き生きと働いている管理職がいなくて、管理職が魅力的に思えない」

「疲弊した様子の上司にサポートされても、何だかやる気にはつながらない」

近年、若手社員を中心にこのような声を聞いたことはありませんか?

「管理職は罰ゲーム」といわれる昨今、管理職の負担増のみならず「悲壮感」などの心理的な側面にまで注目が広がっています。

しかし本来管理職は、一般社員層とは異なる組織人ならではの象徴的な役割のはずです。

一昔前までは、多くの新入社員は「いつかは管理職になりたい」と自然に思っていました

ただし、昨今は管理職を取り巻く厳しい環境などの影響もあり、単に管理職に任命するだけでは幸福度が高い管理職が生まれにくい状況であることは否定できません。

そんな複雑な時代だからこそあらためて、マネジメント・管理職のやりがいを享受しやすい本質的な「資質・適性」に目を向ける必要があるのではないでしょうか。

本記事では、現代ならではの難しさがある管理職の環境から、そんな状況でも管理職にしか得られない喜びや幸福を感じるための登用の秘訣についてお伝えします。

難度が増す管理職業務

「かつての時代よりも管理職は厳しい状況に置かれている」とは、昨今よく耳にするフレーズです。ただし「何がどのように難度が増したのか」については、あまり具現化できていない企業も多いでしょう。

本章では、昨今の管理職事情に注目して「業務的(ハード)側面」と「コミュニケーション(ソフト)側面」に分解して解説します。

業務的(ハード)側面

VUCAの時代といわれる昨今、どのような業種であっても努力や工夫なくして、右肩上がりのビジネス成長は見込めません。

当然そのような厳しいビジネス環境においては、管理職に求められる業務もよりシビアになっています。

例えば、かつての時代と比べると、現場管理職は以下のような厳しい状況に置かれているのです。

● フラット化による管理職数の減少

人件費を抑制したいねらいから管理職を減らし、同時にピラミッド型組織の階層を減らす「組織のフラット化」が進んでいます。

その結果、1人の管理職の管理下に置かれる部下の数が増えるだけでなく、管理職の役割も増え、負担感が増す状況が生まれています。

● プレイングマネージャー化

経済の長期停滞は、多くの企業が成果主義に移行する誘因にもなりました。

多くの企業で短期業績志向が強まり、自ら第一線で数字や目標を持つ管理職「プレイングマネージャー」を増やすことにつながりました。

● 現場への業績圧力

プレイングマネージャー化と同様、当該期における業績目標達成へのプレッシャーも増しています。

環境要因などもあり安定的な目標達成が難しい状況であったとしても、現場のマネージャーは常に担当組織の目標達成が求められています。

もちろん上記のような状況は、管理職に限らずビジネスパーソンに等しく降りかかっているはずです。

とりわけ、経営層と一般社員層をつなぐ役割である管理職にとっては、より変化が色濃く見られ、難度として表れていると理解しましょう。

コミュニケーション(ソフト)側面

一昔前の日本企業では、「自分の背中を見て育て」方式の人材育成が主流でした。

しかし昨今は、メンバーコミュニケーションも現代ならではの難しさがあります。それは「Z世代」に代表されるようなジェネレーションギャップに限ったことではありません。

例えば、かつての時代と比べると、管理職は以下のような厳しい状況に置かれているのです。

● 複数の雇用形態への対応

組織のフラット化によって、昔のように「年次が下の正社員」だけをマネジメントする時代ではなくなっています。

管理職は「年上のメンバー」に始まり、非正規社員や派遣社員など、実にさまざまな雇用形態のメンバーをマネジメントする必要があります。相手の立場に合わせたコミュニケーションが求められ、当然マネジメントの難度も上がっています。

● 多様な働き方への対応

新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけとして、リモートワークに代表されるような「時間や場所を選ばない働き方」が日本企業に広がりました。

かつては対面でメンバーの様子をウォッチできていましたが、オンライン会議やチャットツールを駆使しながらメンバーをサポートすることは、現代管理職ならではの難しさがあるでしょう。

● ハラスメント・メンタルへの対応

企業の社会的・道義的責任が声高に叫ばれる昨今、ハラスメントやメンタルヘルスへの対応など、管理職は注意深いマネジメントが求められます。

その結果、メンバーに強くものを言うことへの抵抗感が生まれ、自身の神経をすり減らしながらマネジメントを行う管理職も少なくはありません。

上記のような状況は、現代ならではのマネジメントの特徴といえます。

集約すると、「相手に合わせた多様なコミュニケーション」の必要性があるといえるでしょう。

ただし管理職自身が昔ながらの「背中を見ろ」的な育成に慣れている方も多いため、多様なコミュニケーションスタイルを体得するのに苦戦している状況も散見されます。

管理職の働き方・幸福度の実態

環境的には管理職にとって向かい風が吹いていることが多い状況ですが、管理職は自身の働き方の実態、さらにはその実態をどのような気持ちで捉えているのでしょうか。

まずは労働時間の実態についての調査結果を確認しましょう。

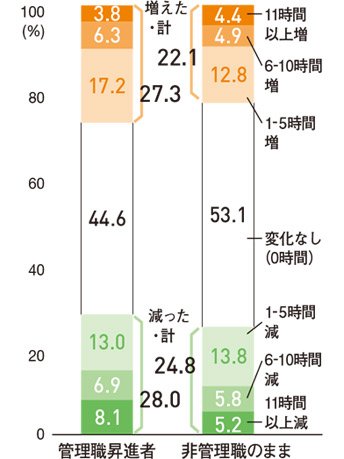

<図表1>労働時間は増・減の二極化

参考:[データで見る]管理職昇進前後で、働き方や報酬、幸福度はどう変わる?

労働時間が増えた人の合計は「非管理職のまま」の22.1%に対し、「管理職昇進者」は27.3%と労働時間が増える傾向があります。一方で、減った人の合計も「管理職昇進者」の方が多く28.0%となっています。

管理職になることで仕事内容や働き方が変わることは当たり前なものの、労働時間は二極化が進んでいるといえます。

見方によっては、メンバーへの権限委譲や育成目的で任せる範囲を広げることで、効率的に組織運営を行う管理職も一定数いるとも考えられるでしょう。

次に仕事の難易度についても結果を確認します。

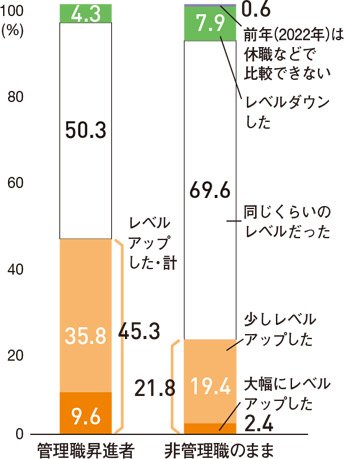

<図表2>仕事はレベルアップする 参考:[データで見る]管理職昇進前後で、働き方や報酬、幸福度はどう変わる?

参考:[データで見る]管理職昇進前後で、働き方や報酬、幸福度はどう変わる?

仕事が「レベルアップした・計」の割合は、「管理職昇進者」の方が多く(45.3%)、「非管理職のまま」の21.8%を大きく上回っています。

「レベルアップした・計」のうち「大幅にレベルアップした」の数値を見ても、「管理職昇進者」は約10%、「非管理職のまま」は約2%と、その違いは鮮明です。

管理職は一般社員時代とは役割が大きく異なるため、初めて担うミッションに対して難しさを感じるのは当然の結果といえるでしょう。

このような状況についての管理職自身の捉え方を、「幸福度」の観点でさらに掘り下げてみます。

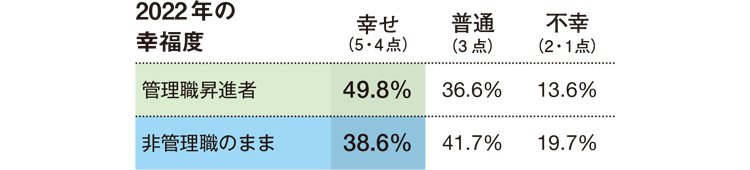

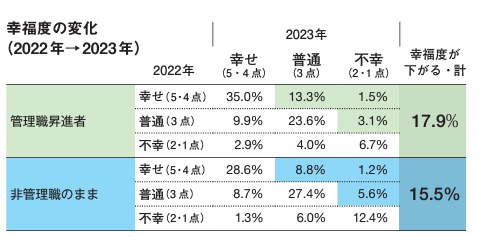

<図表3><図表4>幸福度が高かった管理職昇進者が下がる

参考:[データで見る]管理職昇進前後で、働き方や報酬、幸福度はどう変わる?

上記図表の上表は、2022年(両者とも非管理職のとき)の幸福度を5件法で見たもので、「管理職昇進者」の方が昇進前にも幸せ層(5・4点)が多いことがご理解いただけると思います。

次に下表の2022年から2023年にかけての変化を見ると、幸福度が下がる人の合計は「管理職昇進者」が17.9%とやや多くなっています。

特に2022年の幸せ層から普通層(3点)、不幸層(2・1点)に変化する人の合計が14.8%と、「非管理職のまま」の合計の10.0%よりも多くなっています。

管理職業務を行うにつれ、うまくいかない場面や想像と異なる場面などの「管理職の実態」を体感し、ややシビアな感情を抱いてしまう方も多いのかもしれません。

幸福な管理職を増やす登用とは

管理職を取り巻くビジネス環境や労働時間問題は、なかなか本人の努力だけでは改善が難しいといえます。ただし「幸福度」は本人の感じ方次第なので、登用場面での工夫で変化が可能になるかもしれません。

つまり「管理職業務に幸福度を感じやすい」人を、昇進・昇格場面できちんと選ぶことが重要になるのです。

例えば「メンバーの成長に喜びを感じやすい人」や「メンバーと力を合わせて組織成果を出すことにやりがいを感じやすい人」なら、たとえ厳しい環境に直面しても、それを上回る幸福度を感じるはずです。

このような特性を持っているかどうかを「管理職としての適性」と呼びます。

適性は資質的なものなので、管理職になってから変化させることが難しい特徴があります。

職種で例えるならば、もともと緻密な作業が得意な方は、慎重にデータを扱う職種にはフィットするでしょうが、アイディアを出しながらダイナミックに動くような職種には向かないでしょう。

このような職種適性と同様、管理職にも「向き・不向き」があるのです。

「管理者適性検査NMAT」は、1969年の初版開発時に、あらゆる業種の68社・3565名のデータをもとにして、管理職として共通して求められる資質・適性を抽出しました。

その後も毎年約1200社のデータをもとに、時代に合わせて「求められる管理職像」を更新してきました。

実際、NMATの尺度と現実の活躍度合いは、関連性が認められている研究データもあります。

<図表5>NMAT結果とその後の活躍状況の関係参考:「なぜあの人がマネジャーに?」という問いに答えられる 将来の活躍が期待できるマネジャーを選ぶためのヒント

企業様のご協力のもと、自社の現役管理職の活躍度合いを3段階(G・M・P)に区分していただき、NMATデータとの関連性を調べたところ、統計的な有意差が見られました。

つまり、「NMATの得点が高い人の方が、現実に管理職として活躍している」ということなのです。

企業規模や、業種・職種で「活躍しやすい管理職」は厳密に見ていけば異なるでしょう。

ただそのような差異は「管理職としての普遍的な適性の有無」がベースにあり、さらにそこから枝分かれしていくようなものといえます。

プレマネージャー時代から準備を進める

前章で「普遍的な管理職適性」の存在に触れつつも、実際には企業によって活躍するタイプや差異が出てくると述べました。

このような差異は、一種のマネジメントスタイルの違いともいえます。

リーダーシップ論に目を転じても「ビジョナリー・リーダーシップ」や「サーバント・リーダーシップ」とさまざま存在し、必ずしも一律的なスタイルが求められるわけではありません。

このようなマネジメントスタイルにも、管理職が本来持っている資質が大きく関係します。

NMATでは過去の研究データから、4つの職務タイプ(組織管理タイプ・企画開発タイプ・実務推進タイプ・創造革新タイプ)を設定し、それぞれのタイプにおける向き/不向き、希望する/しないを判定しています。

最近注目されているNMATの活用方法は、中堅社員など「プレマネジメント」層に、自分が力を発揮しやすいマネジメントスタイルをフィードバックすることです。

「活躍しやすいスタイル」や「自分が望むスタイル」が可視化されることは、中堅社員自身の現在地点を浮き彫りにするようなものです。そのうえで、「自分はどのような管理職になりたいのか」を具体的にイメージしやすくなります。

ある日内示を受けて「あなたは来期から管理職です」と言われるより、中堅社員時代から自分のスタイルに自覚的である方が、スムーズに管理職のポジションへ移行しやすいでしょう。

NMATは「あなたのキャリア開発のために」「リーダーシップスタイル報告書」の2種類の本人向け報告書を用意しています。

いずれも本人が理解しやすい表現に変換しているので、自分を見つめ直す参考情報になるでしょう。

実際にフィードバックされた中堅社員からは「自分の強み・弱みが客観的に把握できた」や「特定の仕事をしているうちに、自分の強みを誤解していた」など、前向きな発見の声が多く挙がっています。

また人事・経営視点では、数年先の管理職の人材ポートフォリオを考える情報としても活用できます。

NMATのタイプを分析することで「1つのタイプに偏りすぎていないか」や「異なるタイプを意図的に選抜した方が、中期経営計画の達成に近づくのではないか」など、地に足がついた検討や議論が進みやすくなるでしょう。

「幸福度」の正体とは

国連の関連機関が毎年発表している「世界幸福度ランキング」では、日本は毎年50位前後で、主要7カ国(G7)では最下位の結果が続いています。

この調査は自己申告スコアのため、中間的な評価を好む日本人の国民性の影響もありますが、一説によると「自由度が上がると幸福度が上がる」との分析もあります。

ビジネスパーソンに絞って考えると、「有給取得率の低さ」や「労働時間の長さ」などが、日本人の幸福度を上げにくい代表的な要因かもしれません。

そう考えれば、有休取得などの事情に加え「MUST」のミッションが増える管理職の幸福度が上がりにくいのは、やむを得ないという見方もできます。

一方で、心理学者のダニエル・カーネマンは、人間の幸福の捉え方には「経験の自己」と「記憶の自己」の2つの要素があると述べています。2つの幸福を簡単に整理します。

・経験の自己=今を楽しむことで、幸福を感じること

・記憶の自己=大変な思いをしたが、振り返ると幸福を感じること

注目したいのは「記憶の自己」です。

紆余曲折や困難を経験しながらも、振り返ると「あれで一皮むけた」「あれを乗り越えたからこそ、今の自分がある」という満足があり、幸福感につながるのです。

カーネマンの研究では、経験の自己に比べると、記憶の自己の方が幸福感を覚えやすいといいます。

「組織がまとまらず苦労をしたが、チーム全員でアイディアを出しながら乗り越えた経験は忘れられない」

「メンバー育成は辛いこともあったが、あの経験は仕事以外の場面でも活用できるものになった」

このような管理職の意見を聞いたことがある方も多いはずです。

管理職ならではの苦しみを、喜びに変換しやすい方を積極的に管理職に登用することで、少しでも日本企業にも幸福度が高い管理職が増やせるのではないでしょうか。