導入事例・コラムCOLUMN

あらためて問いたい、マネージャーの役割と適性とは ~ミンツバーグの研究に学ぶマネジメントの極意~

管理職への昇進・昇格場面には、各社さまざまな基準を設けていることでしょう。

「上司からの推薦」や「ビジネス知識試験」など、自社にふさわしい管理職を見つけるための、いわば"ものさし"を工夫して設けています。

一方で、既に基準があることで、あらためて「どのような人物がマネジメントに向いているのか」を言語化しようとすると、頭を抱える人事の方も多いようです。

なかには、かなり昔に設定された基準を長年使い続け、昨今求められるマネジメント像とのギャップを感じている人事の方も少なくありません。

昇進・昇格の基準を刷新したい場合、管理職のベースとしての要件を考え、さらに「自社ならでは」や「昨今のビジネス環境ならでは」の要素を加える必要があります。

この「ベースの要件」は難なく考えられると思われる方もいるかもしれませんが、社内だけを観察していても実は見つけにくいものです。

本記事ではマネジメントとしての古典的な研究をもとに、管理職という役割、さらに役割に応じて求められる管理職に共通するベースの要件を取り上げます。

自社らしい昇進・昇格基準を作るためにも、管理職共通のベース要件について参考にしていただければ幸いです。

先行研究から探る「マネージャーの役割」とは

自社で活躍している管理職や不活性化している管理職であろうと、両者には何かしらの共通項があるような気がするのではないでしょうか。

しかし個別のキャラクターや組織の特性などの変数があるため、実際に言語化してみると、解像度が高すぎる表現になるかもしれません。

さらにその共通項の解像度を下げていくと、自社だけではなく他社でも活躍しそうな汎用的な特性に辿り着くのではないでしょうか。

このような「汎用的なマネジメントの適性」があぶり出されるのは、汎用的なマネジメントの役割があるからです。

「マネージャーの役割とは何か」 このような問いに対する議論は100年も前から行われてきました。

先行研究のなかで、本記事ではミンツバーグに注目しました。

ヘンリー・ミンツバーグ (Ph.D. Henry Mintzberg, 1939年 9月2日 - )はカナダのマギル大学デソーテル経営大学院のクレゴーン記念教授です。

人事に携わる方なら、一度はミンツバーグの名前を耳にしたことがあるかと思います。ですが、研究内容までは深く知らないという方もいるのではないでしょうか。

さっそく次章以降で、ミンツバーグが行った研究の概要を紹介していきます。

1993年時点の「マネージャーの役割」

管理者の研究は古くは1950年代から行われており、実態データの収集から始まっています。

その流れを受けてミンツバーグは1993年に「管理者の役割」を定義しています

5人の経営者に密着して観察し、その特徴を捉えていく手法です。

この特徴を端的に捉えたモデルは以下のとおりです。

<画像1>マネジャーの役割(1993年)

参考:先行研究から見るマネジャーの役割100年史

このモデルで定義された各役割について、簡単に解説します。

1. 対人関係の役割

・フィギュアヘッド: 会社の顔として、公式なイベントに参加したり、重要な書類にサインしたりする

・リーダー: 部下をサポートしてやる気を引き出し、チームをまとめる

・リエゾン: 他の部署や他の会社と連携し、良い関係をつくる

2.情報管理の役割

・モニター: 内外から情報を集めて、組織に影響を与える変化をチェックする

・周知伝達役: 集めた情報を組織内のメンバーに伝えて、全員で情報を共有できるようにする

・スポークスマン: 組織の情報やニュースを外部に伝えて、組織の考えや立場を外の人たちに知らせる

3.意思決定の役割

・企業家: 新しいアイディアを考えて、組織を良くするための計画を立てる

・障害処理者: 突然起こった問題に素早く対応して、解決する

・資源配分者: 時間やお金などの資源をどう使うかを決める

・交渉者: 他の企業や個人と交渉して、条件を決める

これだけ役割があると、すべてを完璧に実行できる管理職なんていないと思われるかもしれません。当然人によって、得手・不得手はあります。また、会社によって必要度合いも変化します。

ですが、管理職が実際に遭遇するさまざまな場面を考えると、上記がすべて求められることに違和感は覚えにくいのではないでしょうか。

つまり、これらの役割をバランスよくこなすことで、マネージャーは組織を効果的に運営し、適切な意思決定ができるようになるのです。

2011年時点の「マネージャーの役割」

ミンツバーグはその後、2000年代に入って、再度マネージャーの研究を始めました。

この研究では29人のマネージャーに密着し、観察し、話を聞き、日誌に目を通して、マネージャーの活動実態を把握しました。

また、同時に過去の文献のレビューを行い、マネージャーの役割を以下のように再設定しています。

<画像2>マネジャーの役割(2011年)

参考:先行研究から見るマネジャーの役割100年史

このリストを見ると、マネージャーの役割は1993年よりも多岐にわたっており、このような活動をすべて行おうとすれば、忙しいのは当然となります。

実際、マネージャーは裁量が大きいため、自チームのためにありとあらゆる業務を受け入れようとする人も少なくありません。

そういう熱心な人であるからこそ、マネージャーに昇進したともいえるでしょう。

時代の変化の影響を受けるもの・受けないもの

ミンツバーグの研究からは、時代を経ることでよりマネージャーの役割が複雑化していることが理解できるかと思います。

一方で昇進・昇格の選定を担う人事としては、「こんなに多くの役割を、パーフェクトに担えるような要件を持った候補人材はいない」と悩んでしまうかもしれません。

そのような場合は、求める要件の優先順位をつける必要があります。

その過程で「この要件はA部署だとフィット感があるが、B部署では必要ない」というようなことが見えてくるでしょう。

そのような際は「すべての管理職に必要そうなもの」と「特定の部署で求められるもの」の2つに要件を分けていきます。

採用の人材要件で「ベース要件」と「アドオン要件」や、「MUST要件」と「WANT要件」に分けるイメージです。

実際の管理職を想像していただくと分かると思いますが、「営業部署のマネジメントならでは」や「開発部署のマネジメントならでは」の「ならでは要件」が存在するかと思います。

その一方で、要件の抽象度を上げると、「チームメンバーとともに成果を上げる」ような要件は職種をまたいで必要となるでしょう。

自社にフィットしやすい管理職像を言語化するには、このような時代や職種の変化を受けにくい、管理職の素養としての「ベース要件」を見つけることが、重要なのです。

管理職の役割を果たすためのベース要件を考える

では、時代の変化を受けない管理職のベース要件はどのように見つければ良いのでしょうか。

それは実際に活躍している、複数の管理職の共通要素を抽出することです。

「管理者適性検査NMAT」は、1969年の初版開発時に、あらゆる業種の68社・3565名のデータをもとにして、管理職として共通して求められる資質・適性を抽出しました。

その後も毎年あらゆる業種のデータをもとに時代に合わせて「求められる管理職要件」を更新してきました。

さらに、NMATは企業様への提供だけでなく、研究の一環として「活躍している/していない」管理職の傾向分析を行っています。

6社・1000名以上のデータを用いているため、世のなかの管理職の活躍傾向と考えて問題ないでしょう。

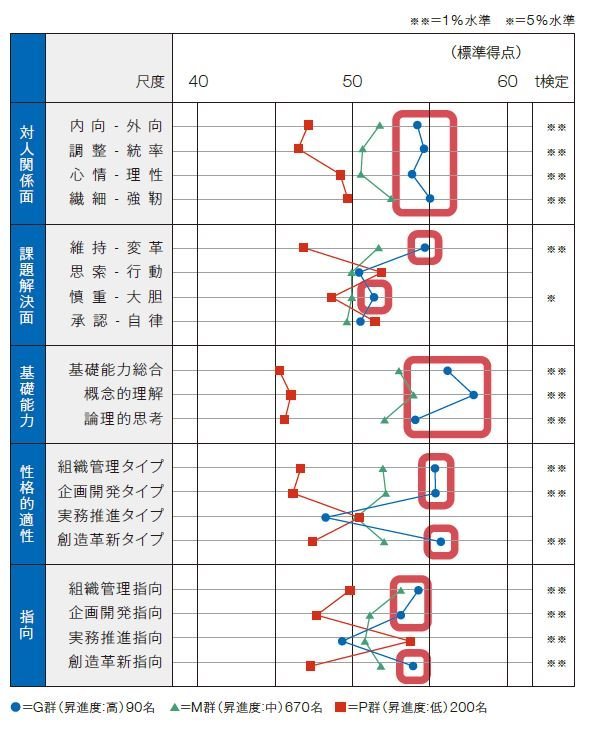

その分析結果は以下のとおりです。NMATの尺度と、現実の活躍度合いとの関係性を分析しています。

<画像3>NMAT結果とその後の活躍状況の関係

追跡調査:2004年から2008年にNMATを受検した6社960名を対象とした調査

参考:「なぜあの人がマネージャーに?」に答えられる-客観指標があれば、昇進・昇格の説得力が増す-【後編】

企業様のご協力のもと、自社の現役管理職の活躍度合いを3段階(G・M・P)に区分していただき、NMATデータとの関連性を調べたところ、統計的な有意差が見られました。

差が顕著な尺度から人物像をあぶり出すと、「社交的で合理的な判断のもと集団をリードし、どのような状況でもくじけない」タイプといえます。

現在の管理職の役割や適性を自社内で見つけることに不安がある方は、まずは世間一般基準の適性を参考にしてみてはいかがでしょうか。

自社における管理職の傾向把握のために

前章の分析データを見て、「自社のビジネスや組織風土を踏まえると、どうも一般的な管理職のタイプとは違う人たちが活躍している気がする」と思われる方もいるかもしれません。

そのように感じられる場合には、ぜひ自社の管理職のNMATデータを分析し、傾向を把握されることをお薦めします。

なおNMATでは尺度をさらに縮めて、過去の研究データから、4つの職務タイプ(組織管理タ指向・企画開発指向・実務推進指向・創造革新指向)を設定しています。

そのうえで、4タイプにおける向き/不向き、希望する/しないを判定しています。

他社においても「組織管理指向は管理職として一定レベルが必要だが、A部門では創造革新指向が管理職として活躍している傾向がある」など、その企業ならではの傾向が分かりました。

さらに客観的な分析データがあることで、現在だけではなく将来的な管理職像にまで踏み込むこともできます。

前述の企業では、役員間で「現在はこの指向が〇%だが、中期経営計画を考えると△%まで増やそう」など、地に足がついた議論ができたそうです。

人事としては経営が設定した目標に応じて、人材開発計画などの施策に展開しやすいメリットもあるでしょう。

「不易流行」を管理職の基準に据える

今回の記事では1993年からのミンツバーグの先行研究をもとに、管理職に求められる役割、及び役割を遂行するための要件・適性について考えてきました。

時代の変遷を勘案していくと、活躍しやすい管理職の基準を作るためには「不易流行(ふえきりゅうこう)」の考え方が大事になるのではないでしょうか。

「不易流行」とは、時代や状況に応じて変化する流行と、変わらない普遍的な不易を調和させる考え方です。

江戸時代の俳諧に由来し、松尾芭蕉の理念として知られています。芭蕉は『奥の細道』の旅のなかでこの概念を体得したといわれています。

管理者適性検査NMATを活用することで、松尾芭蕉が『奥の細道』の旅をするなかで体得したような、変わらない普遍的な管理職要件を把握できるでしょう。

そのうえで、時代・自社ビジネスなど変化するものに対応する要件を加えていくと、納得感が高い昇進・昇格基準が出来上がるのではないでしょうか。